From Bataille de Verdun

Written by Lucien Gissinger

Translated by Rachel Tate

March 3 (1914)

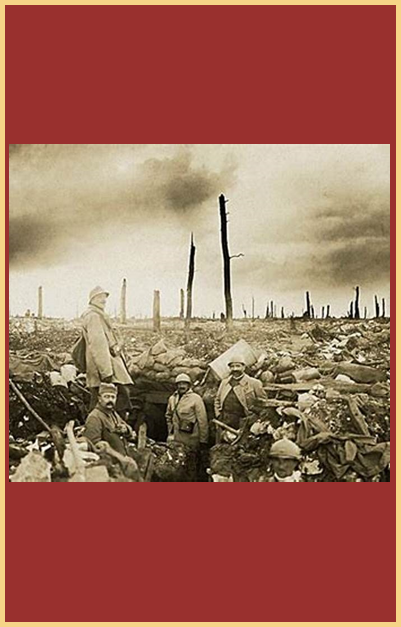

3 o’clock threat. Departure immediately to the 75 forces. We fear a German attack and we wait if need be. After an hour of waiting, we change location; we will occupy the right-most wood (La Caillette). These woods are significantly deteriorated by German shells, some one-hundred-year-old trees are cut in the middle, others chopped by the shards of metal from shells. We encounter 30 animal corpses, some large ripped open crates of ammunition, some human corpses. Along the path, a single leg, then two large military trucks torn to shreds. Everywhere the ground is plowed, caved in by huge craters and above that an indefinable odor of suffocating and putrefying gas. The battle of Champagne, however terrible last October, was nothing next to this here. We had barely set up in the woods when we foresaw that the same night we will attack the village of Douaumont (our first group of soldiers with a third of the 170). Some men burn letters, others write them. A chaplain does confessions for those who desire them. At 3pm, a little bit of food provisions arrive to us, in the form of jam: ten kilos for two sections; unfortunately we do not have the time to fully consume them because we must leave and let the rest to abandon in the woods. Some shells fall here and there with no tunnel to take shelter in. Cordival of Chalindrer is injured: a schrapnel shell goes through our feet. We progress and so under the woods just until the fort of Thiaumont who, a horrible sight, is full of corpses of French soldiers. Ten minutes rest and we leave again. Our artillery crushes the village of Douaumont. Finally, we arrive near the farm of Thiaumont in flames, where the attack starts. The units reassemble and we wait until the moment H. Baionnette the canon, we leave at a trot pace. There are 300 meters to expose open ground before arrival to the Boches trenches. Their machine guns go off, the bullets whistle, the missiles explode behind us in bombs. From time to time, one of ours falls in moaning. The rank Charras is killed by a bullet in the head. The hairdresser of the company, Pelat, is carried away by a bullet. The goal nears, but we are out of breath, a few men abandoned their bags. Several seconds flat on the stomach allows us to get back our breath. The German firearms go quiet, it must be taken back a little behind the lines. We leave again. The stubborn pig-headed Germans of the front line throw their weapons, raise the arms in crying “Kamerden”. Without pity, ours kill them however on our last legs because we received order not to make them prisoners. According to the information by the Germans captured in the North, our mobile division has been baptized by them “the swallows of death”. We continue to advance, and cautiously enter the ruins, the enemy has fled. In front of me, an unarmed German leaves from a cellar, I waive him to back of our lines. The progression slows, and advance becomes difficult. Finally, we are stopped in a part of the trench situated 40 meters from the church that we could not take. Constantly in the night a violet cry echoes, immediately a sharp gunfire went off to go off several minutes later. My neighbor, in shooting, sends a bullet into a pile of grenades placed in front of us in the parapet (barricade), and where the obscurity prevented us from seeing. Violent explosion, the comrade receives a metal shard in the face, I am unharmed. In searching in my cape pocket to take some bullet shells, I notice that over the course of the attack a German bullet grazed my pocket and completely severed the bullet shell. A grenade situated itself too in the same pocket. If the grenade had been hit by this bullet, I would have died. By the glimmer of the bombs in the air, we can make them out, a crawling group in front of us. At the moment of fire, we glimpse the armbands of the Red Cross, they are German stretcher bearers.

L’originale

Lucien Gissinger

« Partout le sol est labouré, défoncé par des entonnoirs immenses, et par-dessus cela une odeur indéfinissable de gaz asphyxiants et de pourriture. »

Mobilisé dès Ia fin de l’année 1914, Lucien Gissinger suit six mois d’instruction à Épinal avant d’être envoyé sur le front en juin 1915. Il a à peine 21 ans quand il commence à rédiger son journal de guerre. Affecté au 174e Régiment d’Infanterie, il monte en ligne dans les premiers jours de mars 1916, pour tenter de reprendre aux Allemands le village de Douaumont. Blessé au cours de cette attaque, ii sera évacué et soigné à Grenoble. Une fois guéri, il sera affecté à une autre unité. II combattra jusqu’à l’Armistice.

26 février

Départ à 7 heures, on marche jusqu’à midi, tantôt sur la route, tantôt à travers champs. Nous approchons de la ligne de feu car on voit les obus éclater sur les crêtes tes entourant Verdun. Halte dans un bois pour prendre un peu de nourriture (1/2 ration). On marche à nouveau jusqu’à 14 heures puis restons tapis dans des broussailles au-dessus d’un fort. Il neige. L’ennemi lance des obus de 380 pour écraser les forts : quelques victimes parmi les hommes, chevaux et mulets. À la nuit, nous nous reportons à une centaine de mètres en arrière et passons la nuit, couches dans la neige, routes dans nos couvertures et toiles de tente. Toutes les demi-heures, U faut se relever pour battre la semelle.

27 février

On attend le ravitaillement pour partir. Déception. Pour apaiser les estomacs affames, chaque homme reçoit un petit morceau de viande et un quart de café. En 48 heures, nous n’avons perçu que deux demi repas. Nous allons nous placer dans un bois en avant de nos batteries de 75. À 20 heures, corvée de pelles jusqu’à Eix, petit village tout proche des premières lignes puis nous regagnons nos emplacements. Ces secteurs se situent au nord-est de Verdun, à 12 km d’Étain entre les forts de Tavannes et de Moulainville. Au réveil, nous voyons passer près de nous 13 prisonniers allemands, une patrouille entière capturée par un groupe de reconnaissance français. Dans l’après-midi., l’ennemi s’est aperçu que nous occupions le bois et nous envoie d’abord quelques obus de 77 qui n’occasionnent aucun dégât ; mais aussitôt après, arrive un 150 qui tombe sur l’abri des agents de liaison. Des râles sortent du gourbi. Il y a trois morts, dont le caporal Bolze de la 15e escouade et 8 blessés dont un très grièvement : le Sergent Andrieux qui a un poignet presque sectionne. Dans la nuit, corvée de grenades.

29 février

A 4 heures, transport de rouleaux de fil de fer barbelé pour une redoute ; au retour nous changeons notre bivouac de place par crainte d’un nouveau bombardement. Le ravitaillement est presque nul, les hommes souffrent de la faim et du manque de sommeil ; beaucoup chiquent du tabac pour tromper leur faim. ]’en ai fait l’essai, mais cela n’a réussi qu’à me donner des nausées.

Je ramasse un morceau de viande gelé au pied d’un chêne un jour où le ravitaillement avait dû être excédentaire et le mange de bon cœur. Je remplace, à la 15′ escouade, le caporal Bolze tué le 28.

1e mars

La nuit a été assez tranquille, malgré cela on ne dort guère car il ne fait pas chaud coucher à la belle étoile, aucun abri ne nous protège des intempéries. Le ravitaillement est toujours insuffisant : au lieu d’une demi-boule de pain par homme, il faut faire 11 parts dans une boule entière. Enfin, ce soir, nous percevons le ravitaillement complet, cela change totalement l’humeur des hommes, d’autant plus qu’il est distri bue un litre de rhum pour 8 hommes.

2 mars

À 4 heures, relève par le 33e régiment d’infanterie. Nous allons occuper les casernes Chevert à Verdun. Après la soupe de 10 heures, les casernes sont évacuées en prévision de bombardement ; nous y revenons pour y passer la nuit.

3 mars

Alerte à 3 heures. Départ immédiat jusqu’aux batteries de 75. On craint une attaque allemande et nous sommes en réserve en cas de besoin. Après une heure d’attente, on change de place ; nous allons occuper un bois plus à droite (La Caillette). Ce bois est terriblement mutilé par les obus allemands, des arbres plusieurs fois centenai.res sont sectionnes par le milieu, d’autres ont leurs branches hachées par les éclats de mitraille. Nous rencontrons une trentaine de cadavres de chevaux, des caissons éventrés, des corps humains. Au bord du chemin, une jambe seule, puis deux camions déchiquetés. Partout le sol est labouré, défoncé par des entonnoirs immenses, et par-dessus cela une odeur indéfinissable de gaz asphyxiants et de pourriture. La Champagne, pourtant bien terrible en octobre dernier, n’était rien a cote de ceci. A peine installés dans le bois, nous sommes prévenus que le soir même nous attaquerons le village de Douaumont (notre 1er bataillon avec le 3e du 170). Des hommes brûlent des lettres, d’autres en écrivent. Un aumônier confesse ceux qui le désirent. A 15 heures, un peu de ravitaillement nous arrive, sous forme de confitures : 10 kilos pour deux sections ; malheureusement nous n’avons pas le temps de les consommer en totalité car il faut partir et laisser le reste a l’abandon dans le bois. Des obus tombent de-ci de-là, pas de boyau pour s’abriter. Cordival de Chalindrer est blessé : un shrapnel lui a transperce un pied. Nous progressons ainsi sous bois jusqu’à la redoute de Thiaumont qui, spectacle affreux, est plei.ne de cadavres de soldats français. Dix minutes de pause et nous repartons. Notre artillerie pilonne le village de Douaumont. Enfin, nous arrivons auprès de la ferme de Thiaumont en flammes, c’est de la que doit partir l’attaque. Les unités se reforment et on attend l’heure H. Baïonnette au canon, nous partons au pas gymnastique. Il y a 300 mètres à parcourir en terrain découvert avant d’arriver aux tranchées boches. Leurs mitrailleuses crachent, les balles sifflent, les obus éclatent derrière nous en tir de barrage. De temps en temps, un des nôtres tombe en gémissant Le caporal Charras est tué d’une balle dans la tête. Le coiffeur de la compagnie, Pelat, a le doigt emporté par une balle. Le but approche, mais nous sommes à bout de souffle, quelques hommes ont abandonné leurs sacs. Quelques secondes à plat ventre permettent de reprendre haleine. La mitrailleuse allemande s’est tue, elle a dû être reportée un peu en arrière. On repart. Les Boches de la première ligne jettent leurs armes, lèvent les bras en criant : « Kameraden ». Sans pitié, les nôtres les fusillent à bout portant car nous avons reçu l’ordre de ne pas faire de prisonniers. D’après des renseignements fournis par des Allemands capturés dans le nord, notre division volante a été baptisée par eux « les hirondelles de la mort ». Nous continuons d’avancer, et entrons prudemment dans les mines, l’ennemi a fui. Devant moi, un Allemand sans arme sort d’une cave, je lui fais signe de partir vers nos arrières. La progression ralentit, l’avance devient difficile. Enfin, nous sommes stoppes dans un élément de tranchée situe à 40 mètres de l’église que nous n’avons pu prendre. A tout instant dans la nuit un hurlement retentit, aussit6t une vive fusillade se déclenche pour s’éteindre quelques minutes plus tard. Mon voisin de gauche, en tirant, envoie une balle dans un tas de grenades posées devant nous sur le parapet, et que l’obscurité nous avait empêché de voir. Violente explosion, le camarade reçoit un éclat dans la figure, je suis indemne. En fouillant dans ma poche de cape pour prendre des cartouches, je m’aperçois qu’au couts de l’attaque une balle allemande a traversé ma poche et sectionne complètement une cartouche. Une grenade se trouvait également dans cette même poche. Si elle avait été frappée par cette balle, c’était ma fin. A la lueur des fusées, on distingue devant nous un groupe rampant. Au moment de tirer, nous apercevons les brassards à croix rouge, ce sont des brancardiers allemands.

4 mars

Le jour va parâtre. Nous sommes à peu près certains que les Boches vont contre-attaquer pour essayer de reprendre la partie de village que nous occupons. De 5 heures à 8 heures, leurs mitrailleuses crachent sans répit, des ombres passent en courant. Devant moi dans un boyau a demi découvert, je vois passer une demi-douzaine de Boches venant prendre position, j’en fusille trois. A cote de moi, notre chef de section, l’adjudant Cottin, me signale les mouvements qu’il aperçoit et m’encourage quand je fais mouche. Enfin, à 8 heures, l’attaque se déclenche à notre droite sur le front de la 1re compagnie (capitaine de Nathan) ; celle-ci cède et recule, nous sommes à découvert et pris de flanc. Si nous ne voulons pas être captures ou massacrés, il faut suivre le mouvement. On abandonne les sacs, ne conservant que fusils et munitions. À ce moment, nous ne sommes guère plus qu’une vingtaine pour défendre les dernières maisons, le reste du bataillon s’étant replie jusqu’à la sortie du village. Plus de liaison, plus de cohésion, chaque homme est livré à lui-même et est seul juge de ses actes. Embusque à l’angle d’une maison servant de poste de secours, je vois à une dizaine de mètres de moi une mitrailleuse allemande installée à découvert. Le servant à genoux, un lieutenant debout à côté de lui et quelques hommes autour. Belle cible ! Je mets successivement hors de combat officier, le servant et un homme, mais bien vite repéré je vide les lieux rapidement et rejoins deux camarades derrière un pan de mur où nous nous embusquons. Nous ne sommes plus que trois à ce moment, tout le monde est replié. Je réussis encore à fusiller à courte distance deux Boches du même coup de fusil, le second étant couvert exactement par son prédécesseur. Cette fois, il faut-rejoindre ce qu’il reste du bataillon. Nous nous trouvons sur une crête dont un versant est balayé par une mitrailleuse tirant des premières lignes allemandes ; et l’autre par une mitrailleuse qui nous arrose depuis le fort de Douaumont (aux mains des Boches).

Je reçois une balle dans le genou gauche, la douleur est si vive que je suis obligé de me coucher. Un instant après, la douleur s’étant un peu apaisée, je me relève et peux encore un peu marcher pour rejoindre mes camarades. A ce moment, une balle m’atteint à la fesse gauche. Cette fois-ci c’est suffisant, je me jette dans un trou d’obus et quitte fusil et équipement dans l’attente de ce qui va m’arriver : prisonnier peut-être si l’ennemi continue d’avancer, sinon attendre que la nuit permette aux brancardiers de pouvoir relever les blessés.

9 heures. Les Boches n’avancent plus. Je constate que ma bande molletière a été coupée par une balle à hauteur de la cheville gauche sans autre dommage. La neige tombe, je perds mon sang et commence à grelotter. Il faut coute que coûte quitter ces lieux pour aller me faire panser à l’arrière, mais il n’y a ni tranchée ni boyau et il faut se déplacer à découvert. Les mitrailleuses balaient le terrain sans arrêt. Devant moi un blesse passe en rampant, il est tué d’une balle. Cela ne m’incite guère à sortir de mon trou. Enfin, à la garde de Dieu, je tente ma chance. Un camarade blesse au bras nous crie tout joyeux : « ça y est les copains, on va aller voir les petites infirmières ! » Il avait à peine fini cette phrase qu’une balle lui traverse la tête. Profitant d’une légère accalmie, je m’avance lentement à plat ventre jusqu’à un petit pli de terrain. Aucune balle ne siffle. Je continue ma progression, m’arrêtant de temps en temps pour reposer.